次の行き先アフトヴァグザール

血の上の救世主教会を見終わり一旦宿に戻ろうとしたら、アニーチコフ橋の近くで図書館帰りのヴィキさんに偶然出会い、そしてかれこれ1時間も長話に付き合わされてしまった。

話がひと段落したのを見計らい、自然に会話を終わらせて橋で別れて宿に戻った。お茶を一杯飲んで一息ついて、マヤコフスカヤからメトロに乗り、プーシキンスカヤで1号線から5号線に乗り換えてアブヴォードヌイ・カナールへ向かった。

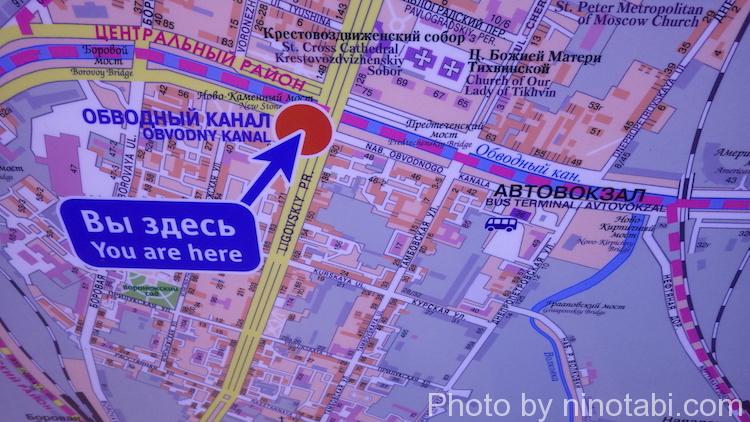

ところがプーシキンスカヤで乗り換えホームを間違えて外に出てしまい、周辺地図を見てみると歩いて行けなくもないかもと思ったので、試しにちょっと歩いて行ってみることにした。

出てすぐの公園を歩きながらスマホのGPSをチェックすると全然進んでいない。「こりゃ歩いて行くのは無理だわ」とすぐ引き返した。再びメトロに乗って着いたアブヴォードヌイ・カナールは宇宙船みたいなホームだった。

歩いていた時に見かけた小さな売店で、食べ物を買って食べ歩きながらアフトヴァグザール(バスターミナル)へ行った。

アフトヴァグザールは一階にバスチケット売り場・待合室・電光掲示板があり、二階がフードコートになっていた。建物の中には、ATMも売店もトイレもあった。

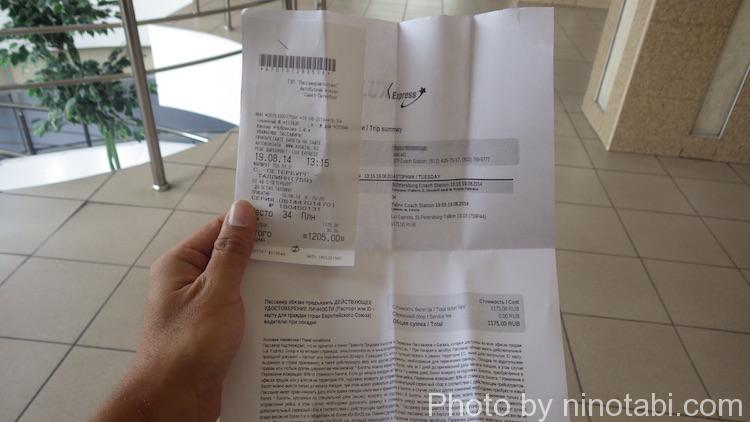

中央のベンチに座り電光掲示板を見上げながら「昨日の夜はエストニアのタリンに行こうと思ったけど、どうしようかな〜それでいっかな〜」と次の行き先を考えていた。しばらく悩んで「やっぱりエストニアに行ってみっか」と決めた僕は、昨夜マークに教えてもらったバスの番号をチケット窓口で伝え、タリン行きのバスチケットを買った。

ついでに「あれが出発時間でこれが到着時間」と電光掲示板の見方を近くにいた人に教わって眺めていると、両手に荷物を持って隣にいたおばあさんに延々とロシア語で話しかけられた。僕は話しかけられた内容は全然わからなかったが、おばあさんが楽しそうだったので別に止めずに分かって聞いてるフリを続けた。おばあさんはおばあさんのお母さんが写ってる昔の白黒写真を見せてくれて、意味はわからなかったけど、それがまたすごく嬉しそうに見えた。すると、おばあさんのバスが着いたらしく、最後は投げキッスをくれて行ってしまった。「はいはい、元気でな」と手を振った。

ぽつんと一人取り残された僕は「年寄りの話は長く人の話を聞かないってのはどこの国でも同じもんかね〜?」と笑いながら腕時計を見ると、随分と時間が経ってしまっていて、もう今日はエカテリーナ宮殿とペテルゴーフに行くのは無理だと悟った。とは言え宿に帰るのももったいないから、仕方ないので歩いて行けそうなところにあったスモーリヌイ聖堂を見に行ってみることにしたが実際にはすごく遠かった。

到着する頃にはスモーリヌイ聖堂に入れる時間が過ぎるのはわかっていたけど、外観が綺麗で実物を見てみたくなったので来てみた。

スモーリヌイはもともと女子教育の場として修道院から始まり、女学校を経て革命本部となったけれど、現在ではコンサートホールとして利用されている。また聖堂の展望台には登ることもできるらしい。

そんな歴史はさておき、僕は外観がとても綺麗だと単純な理由からここに来た。特に色が気に入って、残念ながら今は夏だけど、雪の中でこの建物を見たら、さぞかし綺麗なんだろうなと思った。

聖堂の周りを歩いて、帰りはこの近くのバス停からネフスキー大通りまで市バスで帰ることにした。歩道を歩いていると、歩道にレンガを敷き詰めて舗装しているおじさんたちを見かけた。ふと自分の足元を見て、歩きやすいだけならアスファルトで一気にならしてしまった方が効率は良いし経済的なはずだ。だけど、このサンクトペテルブルグでそんな無機質な道を歩いても楽しいとは思えない。僕は観光客として雰囲気のある歩きやすい道を歩かせてもらってるけど、その道を作ってる彼らは観光客に礼なんて言われたことあるのかと疑問に感じた。

もしかしたら言われたこともあるのかもしれないし、そうじゃないかもしれない。それはわからないけど、もし今ここで僕が伝えなければ、観光客から礼を言われることなんて二度とないという可能性もゼロじゃない。だから心のどこかで、僕は何を無駄なことをと思いながらも「仕事中申し訳ないのですが、よかったら一枚写真を撮らせてもらっても良いですか?」と声をかけてみた。

「えっ、うちら?何で?」みたいな顔をされた時は「確かに、それを言われると僕も困る」と自分で聞きながら戸惑ってしまった、馬鹿にしているように思われてしまったのならそれはそれで辛い。でも、帽子をかぶっていたミハイルが「いいぜ!」と快く承諾してくれて助かった。

撮った写真はポラロイドカメラで印刷し三人にあげたら「良いの?」と聞かれたので「もちろん」と答えて渡した。僕は彼らがもらうべきなんじゃないだろうかと、なんとなくそう思っただけだけど、ミハイルは写真を自分の持ってたケースに丁寧にしまってくれて、それを見れただけで意味はあったのかもしれないと思えた。三人に手を振って別れると僕はバス停へと歩いて行った。

つづく